鳩と商店街と「ごぼさん」──子ども時代の大通寺

長浜の町に育った人にとって、大通寺(だいつうじ)は特別な場所です。地元では長浜御坊「ごぼさん」と呼ばれ、親しみを込めて語られるそのお寺は、子どもの遊び場でもあり、心のふるさとでもありました。

昔はお盆の頃になると、「夏中(げちゅう)さん」と呼ばれる大きな法要が行われ、屋台や夜店がずらりと並びました。町中がにぎわい、「今年も夏中さんが来たね」と、友達と浴衣で出かけるのが1年でいちばん楽しみなイベントだったのを思い出します。

また、子どものころのお楽しみのもう一つといえば、大通寺の境内で鳩を追いかけまわしたり餌やりをしたりしたのも記憶も懐かしいものです。入口近くに鳩の餌を売っているお店があり、そこで餌を買って鳩と夢中に遊びました。

参道沿いの商店街では、お菓子やおもちゃを買ってもらったり、ふらりと寄ったお店の人が優しくしてくれたり。長浜の町そのものが、子どもたちを包み込んでくれていたような気がします。

学生の頃には、寺の広い境内で昼寝をしたり、本を読んだりと、静かな時間を過ごす場所にもなりました。年齢によって、大通寺との距離感は変わっていったけれど、どの時期も「そこにいてくれる」安心感がありました。

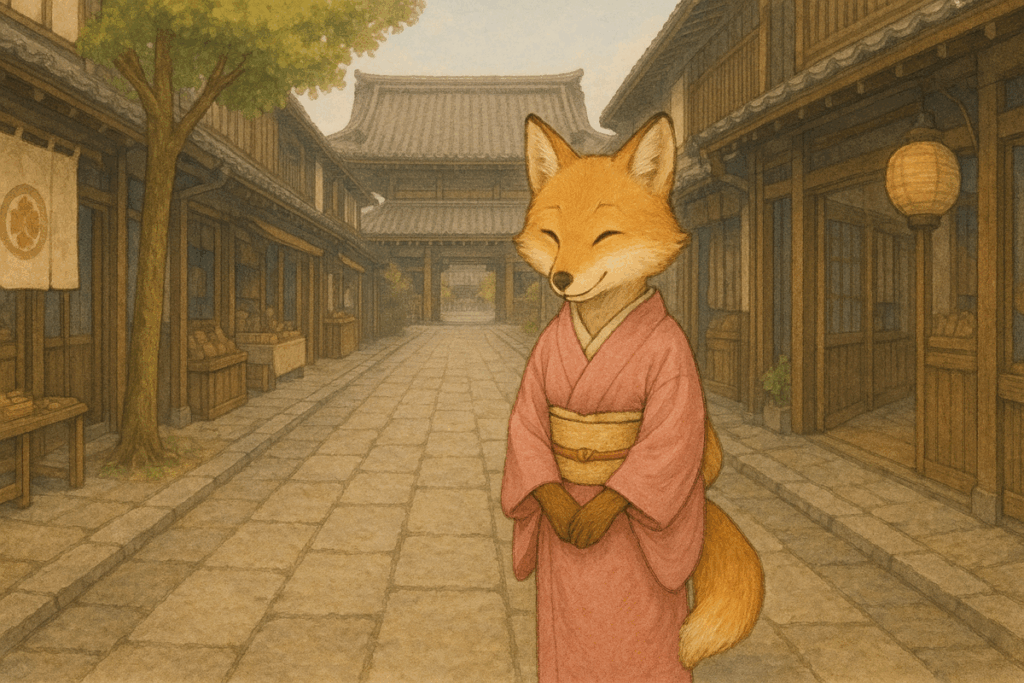

「狐のお花さん」の伝説

大通寺にはもうひとつ、思い出と重なる存在があります。それが「狐のお花さん」の話。

子どものころ、祖母から聞かされた不思議なお話のひとつでした。夜になると人に化けて町を歩く狐がいて、その姿が美しい女性であったとか、誰にも悪さをせず、花を供えるように去っていったとか──。

真偽のほどは分かりませんが、その物語を聞いたあとは、夜の大通寺の前を通るのが少し怖く、でもどこか幻想的な気持ちになったものです。

歴史と格式──「ごぼさん」と親しまれる名刹

大通寺は、正式には「浄土真宗大谷派 長浜別院 大通寺」。江戸時代初期の1644年(正保元年)、加賀藩主・前田利常が本願寺第13代宣如上人を迎えて建立した、由緒ある別院です。寺伝では、伏見城の殿舎を徳川家康が教如に寄進し、教如が東本願寺の御影堂として用いたものを、承応年間(1652年 – 1654年)に当寺に移築したものと伝えられています。

別名は長浜御坊で、「御坊(ごぼう)」に由来する「ごぼさん」という呼び名にも、歴史の重みがにじみます。

本堂や大広間大玄関、御成門含山軒及び蘭亭などは重要文化財にも指定されており、その美しい佇まいは訪れる人を静かに迎えてくれます。

馬酔木展──春の静寂に咲く

春には、毎年大通寺で馬酔木(あせび)展が開かれます。静かな境内に、白や淡紅色の小さな花々が並び、その繊細な姿に心を奪われます。派手さはないけれど、凛とした美しさがある馬酔木は、この寺の雰囲気にもぴったり。季節のうつろいを感じる穏やかなひとときが、ここにはあります。

2024年の映画「八犬伝」のロケ地として

世界に誇る日本ファンタジーの金字塔「里見八犬伝」を新たに描き出した役所広司主演の「八犬伝」。大通寺でロケが行われました。ロケハンで大通寺を訪れた曽利文彦監督が、荘厳かつ雄大なスケール感をもつ大通寺を「映画の雰囲気にマッチする。」と惚れ込まれ、ロケ地に決定されたそうです。

重要文化財に指定されている大広間でのスケール感のある映像は必見です。

どなたでも入れる広間ですので、ぜひ言ってみてください。

町歩きも一緒に楽しんで──長浜観光モデルコース

大通寺を訪れたら、ぜひ長浜の町歩きも楽しんでみてください。境内を出てすぐに広がる長浜中心街には、歴史情緒を感じられるスポットがぎゅっと詰まっています。

おすすめは、以下のようなまち歩きモデルコース:

- → 黒壁スクエア散策(ガラス工芸体験や、古民家カフェめぐり)

- → 長浜鉄道スクエア(日本最古級の鉄道駅舎)

- → 曳山博物館(ユネスコ無形文化遺産「長浜曳山まつり」の歴史を学べる)

- → 長浜港あたりで琵琶湖を眺める

どこも徒歩圏内なので、気軽に巡ることができます。歴史と文化が交差する長浜のまちを、ゆっくり歩いてみてはいかがでしょうか。

大通寺アクセス情報

- 住所:滋賀県長浜市元浜町32-9

- 最寄駅:JR長浜駅から徒歩約7分

- 駐車場:あり(無料・普通車数台)

- 拝観料:無料(特別公開時を除く)

公式サイトや現地の案内も確認のうえ、訪問時はマナーを守って静かに参拝しましょう。

コメント